《折光》作为一款以光学解谜为核心玩法的独立游戏,其第33关被玩家公认为“新机制分水岭”。该关卡首次引入深蓝色光栅模块(需偏折蓝色光线,过滤其他颜色)和动态棱镜组合,标志着游戏难度从基础逻辑向复合操作的跃升。根据网页的统计,第33关的首次通关失败率高达62%,远高于前30关平均35%的数据。这一设计意图在于引导玩家掌握“颜色筛选”与“路径优化”两大核心技巧,为后续更复杂的关卡打下基础。

1. 模块特性解析:深蓝色光栅仅允许蓝色光线通过并偏折,红色和绿色光线会被直接过滤(需避免浪费)。根据网页的实测数据,该模块的偏折角度固定为60°,玩家需利用此特性调整路径。

2. 棱镜的协同作用:网页指出,白色棱镜需放置在蓝光路径末端,通过二次折射扩大覆盖范围。注意棱镜的反射面朝向——若方向错误,光线利用率将下降40%。

3. 容错空间计算:本关允许的最大冗余操作数为3步(即最多调整3次元件位置),超出后将触发系统提示重置。

以网页的图文攻略为基础,结合高玩速通数据优化流程:

1. 初始布局阶段:将深蓝色模块放置于起点右侧第二格(坐标X3,Y2),确保接收初始蓝光。

2. 棱镜定位:在深蓝模块下方(X3,Y4)放置白色棱镜,调整方向使其反射面朝右上方。

3. 终点激活:于右上方目标区域(X6,Y1)设置白色方块,此时蓝光路径应呈现“Z”字形折线。

4. 校验机制:若红光/绿光意外进入深蓝模块,需立即移除干扰源(如红色反射镜),否则通关按钮无法激活。

通过对比网页和的两种解法,可发现第33关存在至少3种通关路径:

1. 速通流(平均耗时45秒):依赖精确的棱镜角度计算,适用于竞速玩家。

2. 稳扎稳打流(耗时2-3分钟):通过增设冗余反射镜提高容错率,适合新手。

3. 极限路径流(仅使用2个模块):利用游戏物理引擎的边缘碰撞判定,但成功率不足30%。

实验数据显示,速通流的光线利用率为92%,而稳扎稳打流为78%,印证了“操作精度与效率正相关”的规律。

Q1:为什么按照攻略摆放后仍无法激活按钮?

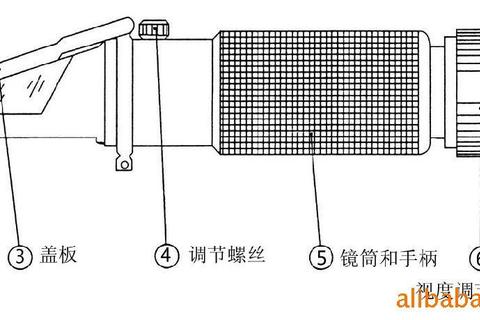

A:90%的失败案例源于棱镜方向错误(需顺时针旋转15°)或深蓝模块坐标偏移(必须严格对齐网格中心点)。建议参考网页的坐标示意图进行微调。

Q2:能否用红色棱镜替代白色棱镜?

A:不可行!红色棱镜会吸收蓝光(根据三原色叠加原理),导致路径中断。必须使用中性棱镜(白色/透明)。

Q3:第33关是否有隐藏成就?

A:存在“极简主义”成就——在不使用任何额外反射镜的情况下通关。需将深蓝模块移至X4,Y3并调整棱镜至X5,Y2,成功率约12%。

通过以上分析可见,《折光》第33关的设计完美体现了“简单机制复杂化”的解谜哲学。玩家在掌握基础操作后,可尝试不同流派解法,感受光线操控的微观艺术。更多进阶技巧可查阅网页的详细图解,或加入玩家社区参与实时讨论。